待ちに待ったこの季節がやってきました。日本中の鬼たちも落ち着かない気分でいるのかもしれません。鬼と言えば、どんな姿を想像しますか?赤鬼、青鬼、緑鬼、黄鬼、黒鬼、色の違いばかりではありません。恐ろしいばかりでもないのです。優しい鬼、食いしん坊の鬼、料理上手な鬼、泣き虫な鬼、弱虫の鬼、鬼のサラリーマン?だっているんです。

今年は、なんと「なぞかけ」が大好きな鬼のおはなしです。

むかし、みさきの東と西に、まずしいふたつの村があった。とびきりまずしいわけは、毎年千びきの鬼が、海らからかけのぼってきては、村を襲うせいだ。なかでも、鬼のかしらは なぞかけがすきで、 ナナンゾ ナンゾ なぞいくぞォ と、わめきたてながら、村をめちゃめちゃにしてしまう。村のもんは、鬼のなぞなんかとけるはずもない。村人たちは、いえのなかにとじこもって小さくなっているしかなかった。東の村では、子どもは八つになると、とうげをこえて、おく山へおっぱらわれることになっていた。くちべらしをしなければ、みんなうえじにするからだ。

二太が八つになると、おとうがいった。「あにの一太もげんきにそだって、あとつぎができた。おまえもおいてやりたいが、もうじき鬼がくる。村のきまりどおり、とうげをこえてくれるかえ」のんきものの二太は、まあるいかおを こっくりさせた。「うん、いくで」そこで、おとうとおかあは 二太にだけ、とびきりのごちそうをした。二太はたらふくくって、つぎの日いえをでた。「このみちは、どんなことがあってもひきかえすことはならんぞ。西の村へおりていくこともならん。けんかばかりしているやつらに、ぶっころされるからな」とおとうがいった。おかあはなみだごえで「鬼さえこなけりゃ、ひとつのいえでおやこいっしょにくらせたのになあ」「おらのことなら、しんぱいないよ」二太はそういって、坂道をおりた。「はあ、おらもひとつだけ おやこうこうをしたわけだなあ」と 涙をふいた。

もこもこと深い山のほうへ歩いていくと、女の子がひとりひざをかかえてすわっている。東の村のタエは「あたいね、きのう山へおっぱらわれたの」ぽろっと 涙をこぼした。あにによめさがくるようになって、くっていけないから山へいけといわれた。山には食べものがわんさとある。川が流れ、美しい花がさいている。あそんでおればよい。といわれてとうげまできた。「山へはいれば、うえじにするだけや」ふたりは、坂をおりて、あっちへうろうろこっちへうろうろ、おいてくれそうな家をさがしたが、「なにぬかす。こっちがくわしてほしいくらいじゃ」だれもあいてにしない。まずしいのは、この村も同じことで、子どもの姿などまるでみえない。仕方がないので、村はずれの岩に座り込んだ。

「あしたはあらしがきそうやなあ」二太はのんびりと はなくそをほじった。

「鬼がくるの」タエは ぶるっとした。「うん、くるらしい」ふたりは、西の村のしょうやさまのいえをさがした。「がきども、とめてやる。たべものもやる。そのかわり、あしたになれば 鬼がくる。おまえらふたりは 鬼のところへつかいにいくか」「つかい?」「ンじゃ」「いやか」「いややけども―」二太の腹がクウとないた。「いややけども、しゃあないな」鬼はなぞかけがすきなもんで、きっと海から がなりたててやってくる。ふたりは、まちうけていて、鬼のなぞをとくのだという。しょうやさまは、にわかにえびすがおになった。

むずかしい鬼のなぞが、とけるはずがないのは わかっている。おとなにできないものが、子どもにやれるはずがない。そのかわりに、ふたりの子どもを鬼にさしあげようというわけだ。そこで、ふたりはたべものをもらって、こやのすみで小さくなってねむった。

「さあ、いくか」村はずれまで来て、しょうやさまは 二人を大きな岩の上に押し上げた。やがて、千びきの鬼が、おきをはしって、ひたひたとやってくるのがみえはじめた。どこからか、うすきみのわるい声がきこえた。ナナンゾ ナンゾ なぞいくぞォ

「きたっ」ふたりは つばをのみこみ マツの木にしがみついた。

鬼のかしらは白い髪をなびかせながら、たちあがった。「やーい、子ども。なぞをとくかあ」

「とくとも。なぞはなんじゃ」そのとたん、鬼はよろこんで はしゃぎまわった。

「しくじったときは、さらっていくぞォ」「いいわよ、あたいら かえるとこがないんだもん。」タエは、りょうてをにぎりしめ、かなきりごえをあげた。鬼はふしぎそうに「そりゃ、またなぜじゃ」「おまえが村をあらすからな、村がびんぼうなんよ。子どもらは山にすてられるんよ」「そりゃ、しらなんだ」鬼どもは、ちょっとのあいだ しんとした。

「よーし、なぞをとけば、ほかの村にいってやる。わしは、めったとまけはせんぞォ」

二太がこたえた。「えーい。なぞ、こーい」「おきから、ふえふいてくるもの、なーに」

「へん、やさしいや」「こたえろ」鬼のおこったこえが、きこえた。

「かぜ、かーぜ」そのとたん 鬼はなみのそこにしずんで、かくれた。

タエがさけんだ。「やーい、おに。こっちも なぞいくよ。これがとけなんだら、西の村にも 東の村にも くることはならんが、ええかあ」

「ええわい。やくそくするぞ。なぞ、こーい」むねから上をのり出した鬼が、そうこたえた。

こうして、タエと二太と鬼のかしらとの、なぞかけあいが続きました。

さてさて、ふたりは、鬼のなぞかけをとくことができたのでしょうか・・・・・

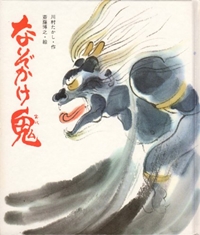

2月が近づくと、なんとなくそわそわしてしまいます。鬼の絵本は、毎年新しいものも出てきますし、探すのもワクワクします。とはいえ、今年の鬼は、とても古くからある絵本にしました。表紙の鬼の絵に見入ってしまうからです。以前お伝えした「鬼の子こづな」も斎藤さんの作品です。他にも鬼の絵本があり、多種多様な鬼の姿が現れます。墨絵に色を刺す技法が多いですが、独特の世界観があります。温かみのある墨の流れと、染み出した色使いが、鬼の表情を豊かにしています。今回の鬼も恐ろし気の中に思慮深さも感じます。話は創作ですが、口減らしなど貧しさを憂う風習をも語られています。鬼が思いを寄せる部分が重く伝わってきます。なぞかけが好きな鬼なんて、ちょっとあってみたくなりますね。絵本としては長文ですので、ここでは省略してお伝えしています。ぜひ手に取って読んでください。

(赤鬼こと山郫祐美子)

戻る